Selbst-Check: Analyse der schulischen Konsumkultur

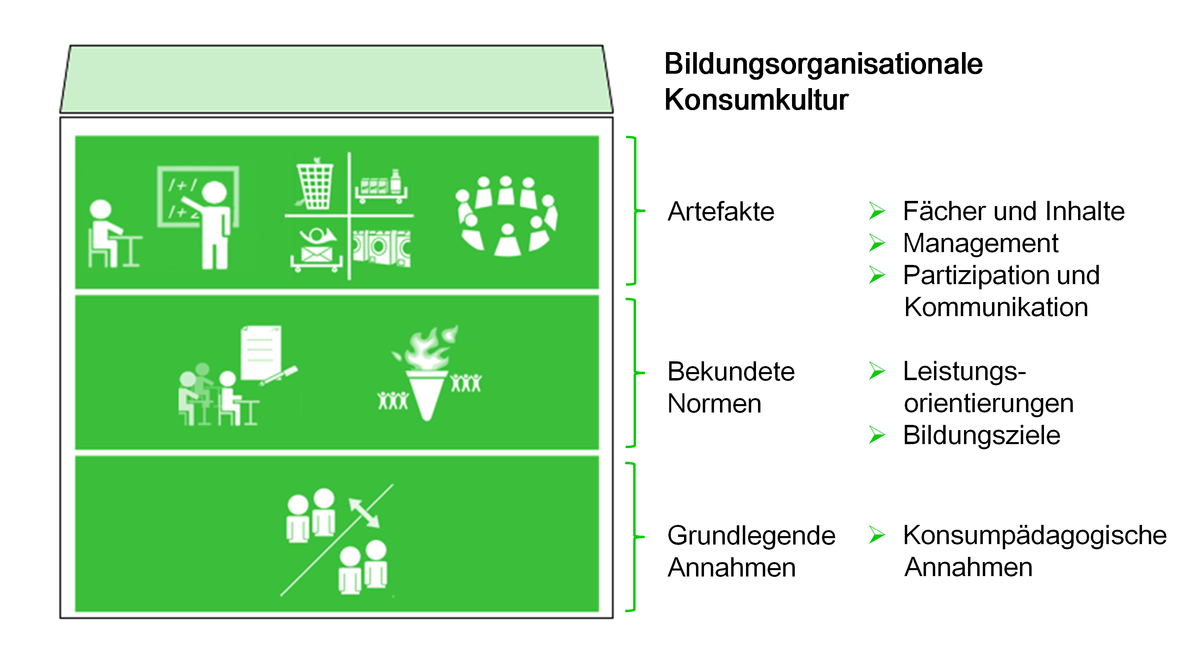

Was sind Initiativen und Strukturen an einer Bildungseinrichtung, die für das Konsumlernen von Schüler:innen bedeutsam sind und die Konsumkultur der Schule prägen? Im Projekt BINK wurde ein Analyserahmen schulischer Konsumkultur entwickelt, der dabei helfen kann, den Blick auf die eigene Organisation zu schärfen.

Anhand der hier bereitgestellten Materialien können Sie die Ist-Situation an Ihrer Schule beschreiben und potenzielle Handlungsfelder identifizieren. Dabei geht es um Fragen wie:

- Wie werden Ressourcen an der Schule gemanagt?

- In welchen Fächern spielt nachhaltiger Konsum eine Rolle?

- Wo gibt es Möglichkeiten, Einfluss auf Konsumentscheidungen in der Schule zu nehmen?

- Wie sehr ist das Thema ein Anliegen an der Schule?

- Welche Bildungsziele werden verfolgt?

- Wie schätzen wir unsere Möglichkeiten ein, auf Konsumorientierungen unserer Schülerinnen und Schüler Einfluss zu nehmen?

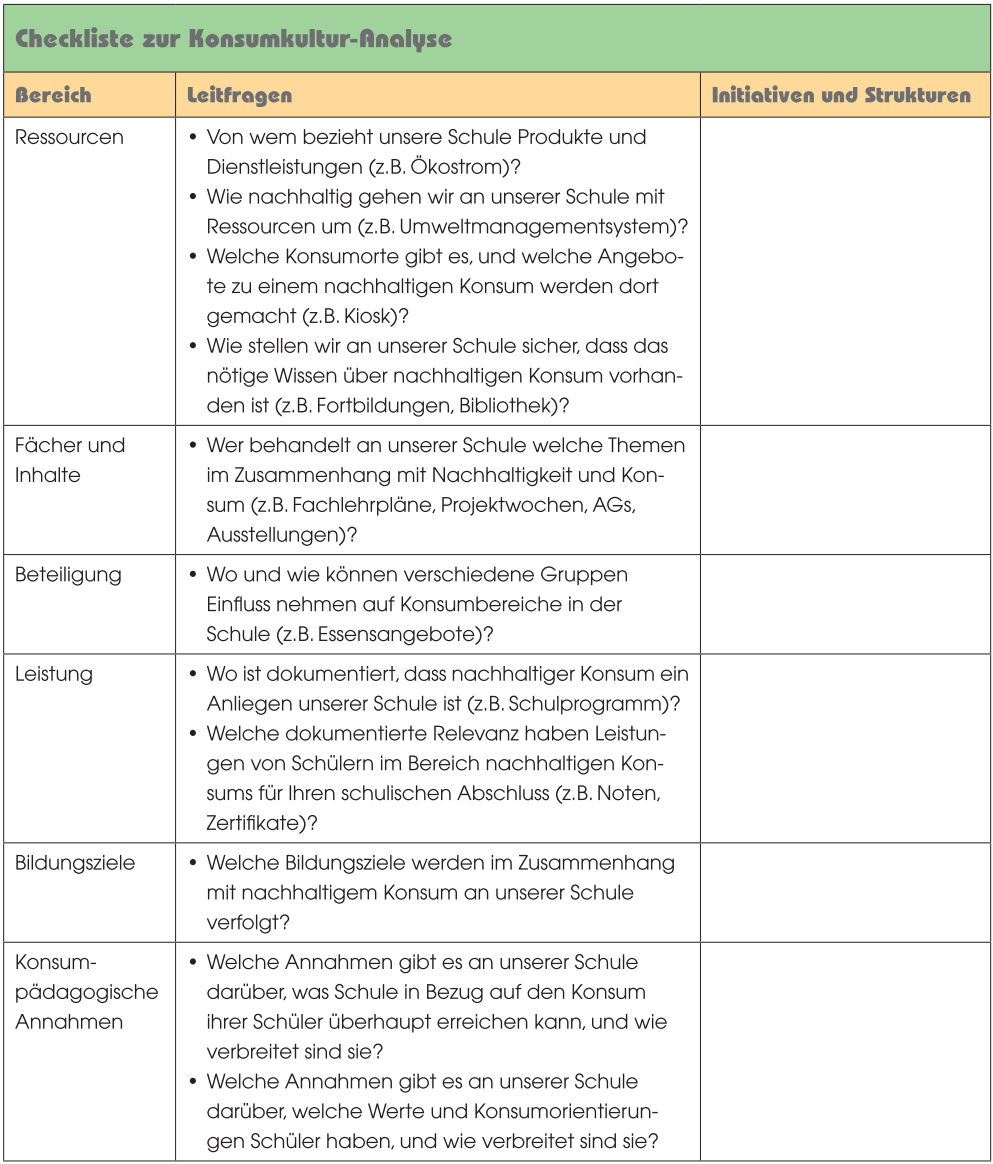

Die Checkliste zur Konsumkultur-Analyse enthält eine Reihe von Leitfragen zu verschiedenen Aspekten der schulischen Konsumkultur. Die Beantwortung der Fragen in der Gruppe soll Ihnen dabei helfen, einen weiten Blick auf Ihre Einrichtung einzunehmen. Sofern Ihnen weitere Aspekte für Ihre Schule bedeutsam erscheinen, ergänzen Sie die Liste der Fragen und Bereiche einfach.

Schrittweises Vorgehen

Schritt 1: Sammeln Sie zunächst individuell Strukturen und Initiativen, die Ihnen an der Schule zu den einzelnen Fragen einfallen. Vermerken Sie auch Einschätzungen, sofern Sie diese begründen können. Tragen Sie diese dann in der Gruppe zusammen. Dieser Schritt dient dazu, allen Beteiligten einen Überblick zu verschaffen und einen einheitlichen Kenntnisstand sicherzustellen.

Schritt 2: Es geht um Ihre Wahrnehmungen: Punkten Sie, in welchen Bereiche Ihre Schule Ihrer Ansicht nach über gute Initiativen und Strukturen verfügt (grün), welche Bereiche problematisch laufen (rot) oder potenzielle Risikobereiche darstellen und der weiteren Beobachtung bedürfen (gelb). Tragen Sie die Ergebnisse in der Gruppe zusammen und diskutieren Sie übereinstimmende und abweichende Einschätzungen.

Schritt 3: Im dritten Schritt steht der Handlungsbedarf in Ihrer Organisation im Fokus: Denken Sie gemeinsam in der Gruppe darüber nach, welche Bereiche der Konsumkultur Ihrer Schule sich verbessern ließen, um nachhaltigen Konsum gezielt bei Ihren Schüler:innen zu fördern. Visionen sind hier ausdrücklich erwünscht: in der besten aller Welten, wie sähe eine nachhaltige Konsumkultur an Ihrer Einrichtung konkret aus?

Quelle: Bauer, J., Fischer, D., Homburg, A., Nachreiner, M., Nemnich, C., & Richter, S. (2011). Bildungsinstitutionen und nachhaltiger Konsum: Ein Leitfaden zur Förderung nachhaltigen Konsums. In G. Michelsen & C. Nemnich (Hrsg.), Handreichung Bildungsinstitutionen und nachhaltiger Konsum: Nachhaltigen Konsum fördern und Schulen verändern. VAS Verl. für Akad. Schriften.